2020年8月19日に党内で、

命についてのレクチャーをオンラインで開催いたしました。

今回の講師、市野川容孝先生より、

読み上げ原稿の公開を承諾いただきましたので、

以下、掲載いたします。

皆さん、こんにちは。東京大学で社会学の教授をしています、市野川容孝(いちのかわ・やすたか)と申します。今日は「優生思想について考える」と題して、お話しさせていただきます。

今日の話に関連するものとして、私は『優生学と人間社会』(共著,講談社現代新書,2000年)、『身体/生命』(岩波書店,2000年)、『生命倫理とは何か』(編著,平凡社,2002年)といった本を出版してきました。1990年代の後半から障害学(ディスアビリティ・スタディーズ)という学問の、日本での立ち上げにもかかわってきました。現在、その障害学会の学会誌『障害学研究』の編集委員長をしています。障害者の自立生活運動にも、介助者として、かなり長くかかわってきました。

こういう仕事をする中でお世話になったある方から7月26日にメールが来て、れいわ新選組の大西つねきという人が、「命、選別しないとダメだと思いますよ」「その選択が政治なんですよ」と発言して、れいわから除籍の処分を受けた。しかし、大西さんを除籍して、終わりにするのではなく、党内で勉強会をすることになった。ついては、そこで、優生思想とは何か、その歴史的な系譜を話してほしい、と依頼されました。

れいわ新選組は、申し訳ないけれども、私の支持政党ではないし、大西つねきさんのお名前も、今回、初めて知った次第です。私が、目下、関わるべきことは、旧優生保護法をめぐる国賠訴訟の方で、この1月には東京地裁で原告被害者側の証人として尋問を受け、証言しましたが、残念ながら、東京地裁が6月30日に出した判決は、原告の訴えを斥けるものでした。昨年5月の仙台地裁の判決でも、原告側の訴えは棄却されました。仙台の原告も、東京の原告も控訴します。そのために私ができることを優先すべきかもしれませんが、お世話になった方からの依頼であり、れいわ新選組の人たちにも、旧優生保護法の問題を知ってもらえれば、という気持ちもあって、この依頼をお受けすることにしました。

ただし、れいわ新選組が、これからどうすべきなのか、といったことは、私の関知するところではありません。皆さんからの依頼を受けて、これから優生思想について歴史的にお話ししますが、それを受けて、どうすべきかは、皆さんで考えて決めください。

それから、今日は皆さんからの質問に答えることは、基本、しないでおこうと思います。少なくともそうする前に、私から逆に、これからお話しすることをふまえて、れいわ新選組の皆さん、その支持者の皆さんに、いくつかお尋ねしたいことがありますので、可能な範囲で、それに答えてください。私に質問するよりも、部外者である私の質問に答えていただく方が、れいわ新選組のこれからを見定めていく上で有益だと思いますので、是非、そうしてください。

目次

1.映画『私は訴える』

2.優生思想と優生学

3.優生学とは何か

4.優生学≠ナチズム

5.優生思想としてのナチの安楽死計画

6.日本の優生政策──敗戦後の本格化

◆ 私から、れいわ新選組の皆さんへの質問

1.映画『私は訴える』

前置きはこれくらいにして、本題に入ります。

まず、皆さんに、今日、是非、知っていただき、これからも忘れないでいてほしい、ある映画についてお話しします。詳しいことは、また後で話しますが、とりあえず、その映画の粗筋をご紹介します。

主な登場人物は3人いて、1人はハナ・ハイトという女性。もう1人は、ハナの夫であり、病理学者のトーマス・ハイト。そして、もう一人、ハナとトーマスの友人である医師のベルンハルト・ラング。

ハナとトーマスは、何の問題もない、幸せな生活を送っていましたが、ある時から少しずつ、ハナの身体に異常があらわれ始める。階段で足を躓いたり、手がしびれてピアノが途中で弾けなくなったり、目が見えにくくなったりします。夫のトーマスはハナに、友人のラングに診察してもらうよう薦め、ハナはそうするのですが、ラングがハナに下した診断は「多発性硬化症」でした。多発性硬化症は神経疾患の一つで、30歳前後で最も多く発症すると言われています。多発性(multiple)というのは、いろいろな症状が出るという意味で、視覚障害、歩行障害、手足のしびれや運動麻痺といった症状が見られます。

多発性硬化症は、今日では、再発や進行を防止するさまざまな治療法が確立されている病気ですが、この映画では治療法のない病気として描かれます。

トーマスは深いショックを受けながらも、ハナの治療のため新薬の開発に努めますが、何の成果もえられません。自分が(この映画の中では)不治の病であることを知らされたハナは、トーマスにこう訴えます。「私が最後の瞬間まで、あなたのハナでいられるように助けてちょうだい。あなたの知らないハナ、耳も聞こえず、話しもできず、白痴[差別的な言葉ですが、原語の「idiotisch」をこう訳しました(市野川)]になったハナでは絶対にいや。そんなこと私には耐えられない。……そうなる前にあなたは私を救ってくれると約束して、トーマス。そうするのよ、トーマス。私を本当に愛しているのなら、そうするのよ」。そして、トーマスはハナに致死薬を与え、ハナは死にます。

いかなる場合でも延命につくすことが医師の責務であると考えるラングは、そのことを知り、トーマスを激しく叱責します。しかし、ラング自身、ある出来事をきっかけに、自分のそうした考えに疑問を抱き始めます。

ラングは、自分が以前に治療して、何とか一命をとりとめさせた、ある子どもの母親から手紙を受け取ります。そこには「私たちを助けることができるのは、もうあなただけです」と書かれていました。ラングは往診のため、その両親の家を訪ねるのですが、そこには子どもはいません。ラングが子どもはどこかと尋ねると、父親は無愛想にこう答えます。「子どもはどこかですって? 施設ですよ。目は見えないし、何も聞こえやしない。おまけに全くの白痴[上と同様です(市野川)]だ。そうそう、あなたは見事に治してくれましたよ、ねえ先生。哀れな子を安らかに死なせてくれる代わりにね」。ラングは「助けてくれ」という母親の訴えが、施設にいる自分の子どもを安らかに死なせてやってくれ、という意味であることをそこで初めて悟ります。

一方、トーマス・ハイトは、ハナのお兄さんの訴えがもとで、殺人罪で裁判にかけられます。トーマスの弁護人は、ハナの死は多発性硬化症による自然死であり、トーマスは無実だと弁明するつもりでおり、ラングもトーマスを擁護するつもりで、証言台に立ちます。

しかし、ラスト・シーンで被告のトーマスは、法廷で自ら次のように訴えます。映画の脚本をそのまま引用します。

裁判長(苛立ちながら)「ベッカー医務参事官は、ハイト教授の投与した致死薬が効き始める前に、呼吸中枢に生じた硬化病巣によって死がもたらされた可能性もあると証言しました。(急き立てながら)あなたもその可能性を認めますか?(…)ハナ・ハイト夫人の病状に関するあなたの所見からすれば、この両方が原因で彼女が死亡したというということはありえますか?」ラング医師、沈黙。裁判長は答えを待つ。

ハイト(興奮して身を乗り出す)「ラング氏は私の妻が死亡する2時間前に、妻はまだ2ヶ月、生き長らえるとおっしゃっていました。しかも、その診断は客観的に見て、ゆるぎないものだ、と」。(裁判長と検事、互いに驚いて顔を見合わせる。)

弁護人(あわてて小声でささやく)「あなたは自分の無罪を棒にふる気ですか、ハイト教授!」

ハイト(立ち上がり、堂々と話し始める。早口で)「弁護士さん、わかっています。しかし、私はもう黙っていることはできない! 私はもう何も怖くない。人びとに轍を残そうとする者は、先陣を切らねばならない。私は自分が被告だとも、もう思っていません。なぜなら、私は自分のしたことによって、私にとって最も大切な存在を失うという罰をすでに受けたからです。(厳しい口調になりながら)いいや、私は被告なんかじゃない! 私の方こそ告訴します! 私は、人民に奉仕するという役目を医師と、そして裁判官がまっとうすることを妨げている条文を告訴します。だから私は、私のしたことをもみ消そうなどとも思っていません。私は自分で自分を裁きます!(ほとんど叫び声になりながら)なぜなら、どんな結果になろうとも、これは警告となり、人びとを眠りから覚ます呼び声となるのだから!(静かに)真実を告白します。私は不治の病にあった自分の妻を彼女の望みによって、その苦しみから解放したのです。私の今の人生は彼女の決定に捧げられています。そして、その決定は、妻と同じ運命に会うかもしれないすべての人間にもあてはまるのです。(頭を垂れながら、消え入るような声で)判決をお願いします」(1) 。

この映画の題名は『私は訴える』と言います。自分は、多発性硬化症におかされた妻の望みにしたがって、彼女に積極的安楽死をおこなったが、それを殺人罪に問う今の法律を、私の方が訴える、というトーマス・ハイトの主張を一言でまとめた題名です。

NHKは昨年6月、『彼女は安楽死を選んだ』という番組で、ハナの多発性硬化症と同じ神経難病の一つである多系統萎縮症の女性が、日本では認められていない積極的安楽死を、スイスで受けて死んでゆく様子を、その最期の瞬間までカメラで撮影して、放映しました。

そして、昨年11月、京都で生活していたALSの女性患者を死に至らしめた嘱託殺人の容疑で、医師2人が7月23日に逮捕されました。京都新聞の報道によると、厚生労働省の医系技官だったそのうちの1人は、「高齢者への医療は社会資源の無駄、寝たきり高齢者はどこかに棄てるべきと優生思想的な主張を繰り返し、安楽死法制化にたびたび言及していた」(2020年7月23日付)とのこと。

さらに、同じく京都新聞の(2020年)7月30日の報道によると、亡くなったALSの女性は、昨年6月のNHKの番組を見て、「自殺ほう助への思いも強めていった」とのこと。

京都新聞のこの報道に接して、私が(自責の念とともに)思ったのは、今、私が紹介した『私は訴える』という映画が、いつ、どこで、どういう意図の下でつくられ、上映されたのか、ということを、NHKの人たちが知っていたら、昨年6月の番組は、もう少し違うものになっただろうし、その番組を見たALSの女性も、安楽死について、あるいは異なる考えをもちえたかもしれない、ということです。この映画のことを、私はもっと多くの人たちに知らせるべきだった。

後でもう一度、説明しますが、この『私は訴える』という映画は、ナチ政府が自分たちの安楽死計画を正当化し、それをドイツ国民に受け入れさせるために製作・上映したプロパガンダ映画なんです。

2.優生思想と優生学

「優生思想」という言葉と「優生学」という言葉は、よく似ていますが、少し区別する必要があります。「優生学」という日本語は「eugenics」という英語の訳語で、その内実もeugenicsに等しいですが、「優生思想」という日本語は、1970年代以降、eugenics(優生学)に限定されず、広く障害者差別一般を意味するものとして用いられるようになりました。

「優生思想」という日本語を、朝日新聞、読売新聞の記事データベースで検索すると、その初出は国民優生法が制定される1940年前後に求められ、この時点では「優生思想」と「優生学」は、同じ意味で用いられている。たとえば、1940年3月19日付の読売新聞の朝刊は、「来月開所 国営結婚相談所」という見出しで、「厚生省では、国民優生法の制定を前に、優生思想を普及する具体的な方策として、いよいよ陽春四月を期し結婚相談所を開設することとなりました」と報じており、また1941年2月18日付の朝日新聞の朝刊は、「国民優生連盟、生(うま)る」という見出しで、その連盟の事業として「国民優生思想の啓発」「優生結婚の指導」等をあげています。

「優生思想」と「優生学」がイコールである状況は、敗戦後の1948年に新たに優生保護法が制定されて以降も、しばらく続きます。

1949年5月12日、衆議院の本会議で「人口問題に関する決議」というものが全会一致で採択されました。同決議は、1.「国土の開発、食糧の増産等により可及的多数の人口を養うことができるようにすること」、2.人口増加を抑制するため「健全な受胎調節思想の普及に努力すること」、3.「将来の海外移民に関しその研究調査の準備を行なうとともに、関係方面にその援助をあらかじめ懇請すること」の3つをうたいましたが、その「2.」の中に「優生思想及び優生保護法の普及を図ること」という文言が登場します。この決議に際して、社会党の福田昌子が次のように述べています。「私は、ただいま上程されました人口問題に関する決議案に対しまして、日本社会党を代表いたしまして賛成するものであります。(中略)産児制限の普及に当っては必ず優生保護法の健全なる適用がなければならないと思われるのであります。優秀ならざる素質の人に対しましては、優生保護法を完全に適用いたしまして劣悪階級の方々の出生を防ぐ、このいわば優生学的な産児制限がなされなければならないと思うのであります」。この決議で言われる「優生思想」は、出生防止に限定されています。

しかし、1970年代になると、「優生思想」という日本語に変化が生じたと私は考えています。その変化は2つあって、1つは、それまで優生学と同義で、誰も疑問に思わなかった「優生思想」が、はっきり批判されるべきものとして認識されるようになったこと。もう1つは、「優生思想」が、優生学、つまり「不良な子孫」の「出生防止」(優生保護法、第1条)に限定されず、障害者差別全般を意味するようになったことです。

1972年に優生保護法の改定案が国会に提出されとき、脳性まひ者の団体である「青い芝の会」は、その改定案に導入された「胎児条項」、すなわち胎児の障害を中絶の理由として認める規定を真正面から批判しましたが、その2年前の1970年に、青い芝の会は、横浜でおきた、重い障害をもつ我が子の行く末を悲観した母親によるその子どもの殺害の事件についても、厳しい批判を向けました。青い芝の会が展開したそのような抗議活動や批判を通じて、「優生思想」という言葉は、障害者が生まれないようにすること(=優生学)だけでなく、障害者を殺すこと、さらには障害者を社会の至る所から排除すること、そういうことすべてをまとめて表現するようになった。これは比較的、最近のことであり、また「優生」という言葉の、他の国々にはあまり見られない、かなり独特な使い方です。

1976年に結成された全障連(全国障害者解放運動連絡会議)の第3回大会が78年に京都で開催されましたが、その際、「あらゆる障害者差別、優生思想と対決しよう」というスローガンが掲げられました。このスローガンは「優生思想」という日本語をめぐる1970年代の変化を、凝縮して表現しています。つまり、「あらゆる障害者差別」が「優生思想」という言葉で語りうるようになったのです。

今日、私は皆さんから「優生思想について歴史的に話して欲しい」と言われて、こうやってしゃべっていますが、皆さん自身は「優生思想」という言葉で、何を、あるいはどこまでを、考えていましたか?

3.優生学とは何か

次に、時計の針を少し巻き戻し、また日本から離れて、今度は(優生思想ではなく)優生学の歴史についてお話しします。

なお、これからの話は、市野川容孝「優生学の歴史と日本の今の課題」(日本障害者協議会編『障害のある人と優生思想』やどかり出版,2019年,33-53頁)と大きく重複しますこと、ご了承ください。

「eugenics」という言葉は、ダーウィンの従兄弟でもあるF・ゴルトン(Francis Galton, 1882- 1911)が1883年の書物で初めて用いたとされており、ゴルトンはそこで「優生学」を「より適した品種ないし血統に対して、それがより不適な品種ないし血統を速やかに凌駕できるようにするあらゆる影響を探求する」「血統改善の科学」と定義しました(2) 。この定義はとても広漠としたもので、いわゆるポジティヴな優生学、すわなち、優秀とされた人間を増やす方策と、ネガティヴな優生学、すわなち、劣等とされた人間を減らす方策の両方が含まれています。

しかし、私は、ドイツのA・プレッツ(Alfred Ploetz, 1860-1940)が「生殖衛生学」として定義したもののほうが、19世紀の終わりから21世紀の今日に至るまで、優生学を貫いてきた1つの線をはっきり言い当てていると思います。プレッツは1895年の本の中で、次のように述べています。「生殖細胞の変異がもたらす影響とその人為的淘汰に関する学である。生殖衛生学というのは、淘汰を望まない社会福祉の主張と、淘汰を望む人種衛生学、優生学の主張の対立に関する我々の解決策は選別という問題に関するかぎり、人間の淘汰と除去を、それが生まれてくる細胞の段階に移行させ、生殖細胞を人為的に淘汰すること、これに他ならない」(3) 。

プレッツの考えは、こうです。確かに人間は、進化の結果として同情心や助け合いの精神を持つようになった特異な動物である。だから、弱者の保護や社会福祉は、人間という動物の進化の証である。しかし、それだけでは、ダーウィンの説いた淘汰のメカニズムが鈍って、進化が止まってしまう。進化に必要な淘汰の原理と、淘汰を望まない社会福祉の主張を、どうすれば和解させられるか。生まれ落ちた後に死に至らしめることは人道性に反するがゆえに認められないけれども、生まれる前に人間の淘汰を完了してしまえば、対立は解消できる、というのがプレッツの考えです。

19世紀末のプレッツの時代から21世紀の今日に至るまで、優生学を駆動させてきたものの一つは、人間の淘汰を出生前に完了するというこの目標です。人間の淘汰を出生前に完了すること。それが優生学の本流です。

しかし、プレッツがそういうことを主張した1895年、さらに20世紀前半に、この目標のために実用できたのは、前述の1940年代の日本にも見られた婚姻統制とか、あるいは不妊手術か、中絶手術ぐらいしかなかった。プレッツらの19世紀末の優生学者たちの夢が正確に実現されるようになったのは、実は20世紀後半です。すなわち、1960年代以降の各種の出生前診断の諸技術の登場と、それらの診断結果に基づく選別的な中絶によって、人間の淘汰を出生前に完了するという19世紀の優生学者たちの夢は実現されるようになった。最近の新型出生前診断(NIPT)を含めてです。

優生学の歴史で重要なことの1つは、19世紀の終わりから21世紀の今の私たちに至るまで、連綿と続いているこの連続性を、きちんと見据えるということです。

4.優生学 ≠ ナチズム

次に、優生学とナチズムの関係について述べます。

私の考えでは、優生学をナチズムとイコールで結ぶことはできません。優生学をナチズムの中に閉じ込めることはできない、ということです。閉じ込めた瞬間に、敗戦後の日本の優生政策も見えなくなってしまいます。日本の問題をちゃんと見据えるためにも、優生学とナチズムをイコールで結ばないことが重要です。

優生学がナチズムとイコールで結べないということの第一の意味は、優生学はナチ時代のドイツ以外にも広範に見られるということです。例えばスウェーデン等の北欧の福祉国家でも優生学的理由にもとづく強制的な不妊手術が実施され、敗戦後の日本でも同じようなことが実施されました。そういう意味で、優生学はナチズムに閉じ込められるようなものではない。

もう一つの意味は、今度はナチズムに焦点をあてて考えると。歴史的現象としてのナチズムは、優生学以外の、場合によっては優生学者たちが批判したものによっても構成されている、ということです。優生学がナチズムに閉じ込められないのと同様、ナチズムのほうも優生学の中にすっぽり収められるようなものではないのです。

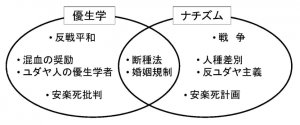

優生学とナチズムの関係は、下の図のようになると思います。

左側に優生学をあらわす楕円があり、右側にナチズムをあらわす楕円があり、両者の重なる部分に断種法と(優生学理由にもとづく)婚姻規制があります。

しかし、両者が重ならない部分も多くあります。これから3つほど見ていきますが、第一に、戦争と反戦平和という問題。確かにヒトラーにも、ある種の平和主義があって、自分の要求を他国に認めさせるために、「私も戦争はしたくない」「平和を維持したいんだったら、私たちの要求を認めろ」と言いながら、侵略を繰り返していった。しかし、歴史的現象としてのナチズムは、最終的には戦争と切っても切れない関係にある。つまり、第二次世界大戦抜きのナチズムというものは考えられない。

それに対して、優生学は基本的に反戦平和の思想です。前述のプレッツを含めて、19世紀末から20世紀前半の名だたる優生学者たちは皆、熱心な反戦平和論者だった。その理由は、こうです。優生学者たちにとって、兵役検査にもパスする優秀な男性たちが戦線に送りこまれて、大量に殺される一方、兵役検査にも落ちる人たちが銃後で平和に暮らし、場合によっては子どもをもつ、そういう戦争は、最悪の逆淘汰、つまり良い者が減り、「不良」な者が増えることに他ならなかった。

プレッツは、1935年のある講演で次のように述べています。「近い将来、戦争が開始されれば、それがもたらす逆淘汰の影響は、きわめて恐ろしいものになるでしょう。なぜなら、戦争は生まれつき優秀な者の出生率が低下するのをくい止め、低価値な資質(差別的ですが、そのまま日本語にしました)の持ち主を民族内部から除去するために人種衛生学、もしくは優生学が全精力を傾けて行うことのすべてを、一瞬のうちに、何百倍、何千倍の規模で無に帰してしまうからです。そのことによって、我々の種は向上への道から突き落とされ、西洋文化は戦勝国においても、敗戦国においても、致命的な打撃を被ることになるからです。人種衛生学、あるいは優生学は平和においてのみ、その実を結ぶことができるのであって、それ以外に道はありえません。我々人種衛生学者は平和を創造し、これを維持するよう誠心誠意、努力しなければならないのです」 (4)。

こういう反戦平和の姿勢が評価されて、プレッツは北欧の優生学者たちの力添えで1936年にノーベル平和賞の候補に推薦されました。反戦平和の優生学という彼の主張は、敗戦後の日本で、日本国憲法の第9条と抱き合わせで、なぜ優生政策が本格化したのか、その答えの一つを与えているように思います。

第二に、人種差別(レイシズム)と優生学の関係について。

人はよく、ナチズムを真ん中に置いて、優生学=人種差別(レイシズム)と考えがちですが。必ずしもそうではありません。多くの優生学者たちは。閉ざされた集団内で婚姻を繰り返すよりも、混血のほうが望ましいと考えていました。そして、優生学的な観点からの人間の良し悪しは、その人間が、なに人か、どの人種に属するかとは関係ないと考えていました。たとえば、アメリカの優生学者のチャールズ・ダヴェンポートは『優生学と遺伝』(1911年)という本で、アメリカの中国人移民禁止法(1882年)等を暗に批判しながら「どの人種も、それ自体で危険で、不適格ということはありえない」と述べています(5)。

ナチズムの場合、レイシズムは具体的には反ユダヤ主義という形をとるわけですが、優生学=反ユダヤ主義とは、到底、言えません。当時のドイツにはユダヤ人の優生学者も多くいました。たとえば、R・ゴルドシャイト(Richard Goldschmidt, 1878-1958)がそうですし、F・J・カルマン(Franz Josef Kallmann, 1897-1965)がそうです。二人とも1930年代半ばにユダヤ人であることを理由に、アメリカへの亡命を余儀なくされた、そういう遺伝学者、精神医学者です。

カルマンについてだけ、述べておきます。彼は1933年制定のナチの断種法について、優生政策としてまだ不十分だと批判しました。なぜかというと、ナチの断種法は、不妊手術の対象を、遺伝性とされた疾患や障害を現に有している本人に限定したからです。しかし、カルマンは、例えば統合失調症は劣性の遺伝病だから、発症している人だけでなく、発症していない保因者も不妊手術の対象にすべきだと主張しました(6)。ユダヤ人のカルマンが、です。しかし、断種法制定に関わった当時のドイツ人たちは──まさに反ユダヤ主義ゆえに、かもしれませんが──カルマンの主張を受け入れることなく、あくまで遺伝性とされた疾患や障害が現に見られる人に不妊手術の対象を限定した。

このことに関連して言うと、日本の優生保護法は、ナチの断種法をある意味で凌いでいます。優生保護法はその第3条で、本人や配偶者に問題がなくても、その「四親等以内の血族関係にある者」に遺伝性の疾患や障害がある場合、本人と配偶者の同意を得て、不妊手術をしてよいと定めていました。つまり、カルマンが望んだ保因者への不妊手術を可能にしていたのです。日本の優生保護法はナチの断種法よりも、ユダヤ人のカルマンの主張に近寄ったものだった。

最後に、第三として、安楽死計画との関係。

まず確認すべきなのは、ナチ政権下では、強制的な不妊手術を受けさせられたうえに、安楽死の対象になった人が大勢いるということです。そういう意味で、優生政策と安楽死計画が地続きだった部分があることは否定できません。しかし、当時のドイツの優生学者が、皆、安楽死を支持していたわけではありません。

先ほどふれたA・プレッツの弟子にあたるF・レンツ(Fritz Lenz, 1887-1976)という人は、1932年の本の中で安楽死は優生学(人種衛生学)ではないと主張しました。彼はこう書いています。「人種衛生学[=優生学]にとって、安楽死は何ら重要な意味をもたない。[1920年に安楽死を合法化しようとした人として知られている]ビンディングとホッヘによって安楽死の対象と目されている人間は、そもそも子どもを産むようなことはない。そのような人間が子どもをつくる可能性があるとしても、その時は不妊手術によって生殖を阻めばよいのである。(中略)安楽死は人種衛生学の手段として、支持されることはありえない。これに反対する際の最も重要な根拠は、もし不治の病をもつ子どもの抹殺が解禁されれば、社会秩序の根源的な基盤である、個々人の生命に対する畏敬の念が著しく損なわれてしまうということである」(7)。

繰り返しますが、このレンツは、プレッツの弟子にあたり、ドイツで優生学(人種衛生学)の普及につとめ、1937年にはナチに入党する、そういう人です。そのレンツが、はっきり安楽死は優生学(人種衛生学)として支持されえないと述べている。2016年に日本の津久井やまゆり園でおきた殺傷事件を「優生学」という言葉で語ることを、おそらくレンツは決して認めなかったでしょう。

レンツは「個々人の生命に対する畏敬の念」と言います。しかし、レンツの安楽死否定論に、ヒューマニズムだけを読み取るのは間違いです。私の考えでは、レンツはここで安楽死を否定することで、優生学そのものの存在理由を守ろうとした。レンツの師のプレッツは、人間の淘汰を出生前に完了することを説きました。もし生まれ落ちた後に、人間を安楽死という形で淘汰してよいなら、優生学やプレッツの言う生殖衛生学は、そもそも要らないことになります。レンツの安楽死否定論には、優生学という学問の利益と存在理由を守るという面もあることに留意しなければなりません。

5.優生思想としてのナチの安楽死計画

1939年の9月1日に、三つのことが起きています。

一つは、この日にドイツ軍がポーランドに侵攻して、二日後の9月3日に第二次世界大戦が始まる。もう一つは、ヒトラーの安楽死計画の秘密の実施命令書がこの日付で出されています。そして、最後に、この同じ日に、ナチ政府は1933年の断種法で合法化した不妊手術を基本、中止するという命令を出しています。つまり、総力戦となる第二次世界大戦の開始とともに、レンツたち優生学者が重視した不妊手術がごみ箱に捨てられ、優生学とは違う出生後の淘汰、すなわち安楽死が開始された、ということです。

ナチの安楽死計画は、優生学が終わるところで始まると言えます。しかし、1970年代以降、障害者差別全般を意味するようになった「優生思想」という日本語で、ナチの安楽死計画を理解することは全く正しいと思います。

ナチの安楽死計画は第二次大戦とほぼ時を同じくして開始されますが、それを理解するためには、しかし、第二次大戦だけを見ていてはダメです。それには、第一次大戦中におきたことが深く関係している。第一次世界大戦中、ドイツ国内の精神病院では、約7万人の患者が餓死したと言われています。その大量の死には、スペイン風邪も関係していたでしょう。そして、この約7万という数は「T4計画」と呼ばれる成人を対象としたナチの安楽死計画で殺害された精神病患者の数とほぼ等しいと言われています。つまり、第二次世界大戦とほぼ同時に開始される安楽死計画というのは、第一次大戦中の大量死の人為的な反復という側面があるということです。第一次世界大戦時には、生活物資が枯渇して、誰もが為す術もなく、黙って見ているしかなかった死が、第二次大戦の開始とともに、今度は積極的、人為的にもたらされたという側面があります。

精神医学者のE・クレペリンは、ドイツの敗戦直後の1919年に、次のように書いています。「決して愉快なものではないが、戦争という荒々しい暴力は、私たちのところにいる精神病患者の数を減少させるための手段を生み出した。生活物資のあらゆる輸送路が、慈悲のかけらもなく遮断された結果、周知のとおり、抵抗力のない人びとの罹患率は高まり、死亡率もあがった。このことは、他の誰よりも精神病院にいる人たちに見られ、その多くが飢餓水腫、結核、その他の病気になって死んでいった」。そうすることで「経済的なお荷物である不治の精神病患者の数が減った」とクレペリンは続けます(8)。

第一次大戦中の飢え、さらにスペイン風邪は、平時にはありえなかった「命の選別」を、ある種、自然の摂理のようなものとして、誰もがなす術を何も持たない中で、残酷に遂行していった。しかし、やがて人びとは、その選別の意味と合理性を事後的に再発見、あるいは再確認しながら、今度はその選別を人為的、積極的におこなってゆく。

これと同じことが、今回の新型コロナ・ウィルスの感染拡大で繰り返される可能性は、決して小さくないのではないでしょうか。大西つねきさんの発言が、コロナ禍の真っ只中でなされたことには、何か歴史的な意味があるように私には思えるのです。

そして、もう一つ、冒頭でお話しした映画『私は訴える(Ich klage an)』の問題があります。

1939年9月1日付の命令書にもとづいて開始された安楽死計画に対し、しかし、ヒトラーは41年8月24日に口頭で中止を命じます。なぜか。カトリック教会を中心として、強い抗議と非難が向けられたからです。安楽死計画は秘密裏に実施されましたが、それでも何万人もの大人や子どもが殺されたわけですから、到底、隠しおおせませんでした。

実際はこの中止命令後も、安楽死計画は1945年まで続けられたのですが、ナチ政府は、この中止命令と入れ代わりに、安楽死計画の必要性をドイツ国民に納得させるための宣伝政策に力を注ぎます。その一つとして制作・上映されたのが、この『私は訴える』という映画なのです。この映画は1940年から制作が開始されましたが、それが完成してベルリンで発上映されたのは、1941年8月29日。安楽死中止命令の5日後です。

ナチ政府が実際におこなったことは、この映画で描かれたことの正反対です。第二次世界大戦の開始とともに、総力戦の足手まといとされた人たちを、本人の意思に関係なく、またその家族に何も知らせず、死に至らしめていた。にもかかわらず、ナチ政府は、自己決定にもとづく安楽死という物語を利用しながら、それとは真逆の安楽死計画を人びとに受け入れさせようとした。ナチの宣伝相のヨーゼフ・ゲッベルスは、「最良のプロパガンダは間接的に機能する」という考えを信条にしていたと言われますが、自己決定のこうした反転的利用こそ、間接的で最良のプロパガンダだったと言えるでしょう。

昨年6月に放映された『彼女は安楽死を選んだ』という番組を制作したNHKの人たちが、このナチのプロパガンダ映画のことを知っていたかどうか、私にはまだ分かりませんが、もしNHKの番組制作にたずさわる人たちの間で、この『私が訴える』のことが知識として共有されていたなら、昨年6月のあの番組は、もう少し違うものになったように思うし、昨年11月に亡くなったALSの女性も含めて、視聴者もあの番組をもう少し違うように受けとめられたのではないか。ナチの『私は訴える』のことを、私自身がもっと多くの人たちに伝え広めておくべきだったという自責の念とともに、そう思います。

6.日本の優生政策──敗戦後の本格化

再び日本に戻って、優生学が政策としてどのように実施されてきたかを述べようと思いますが、日本の特徴は、ナチのような強制的な不妊手術が戦前や戦中ではなく、戦後に本格化する、という点にあります。

日本では、優生保護法(1948年)に先んじて、1940年に国民優生法が制定されています。この国民優生法と1933年のナチの断種法の間にどれくらいのつながりがあるかについては、議論が分かれるところですが、1938年に設立された新省の厚生省がこの法律を策定する際に、ナチの断種法を参照したことは間違いないでしょう。

しかし、この国民優生法は、ほとんど機能しませんでした。ナチの断種法にもとづいて実施された不妊手術は約36万件。それに対して、国民優生法にもとづいて1947年までに日本で実施された不妊手術は538件です。桁が3つも少ないのです。加えて、強制的な不妊手術を可能にした同法第6条は、結局、施行されなかった。だから、この538件はすべて、法規定上は、強制ではなく、任意です。

1940年3月12日、衆議院の本会議で国民優生法が審議された際、かなり強い反対論が、保守的な立場から出されました。当時は立憲民政党に所属し、戦後は自由党を経て自民党に所属することになった村松久義という議員は、優生政策には基本、賛成の立場でしたが、根強い反対論を意識しながら、「日本は家族制度の国であるが、子種を失うことによって、先祖の祀りは誰がするのか。固有の家族制度の精神を破壊するものではないか」と質問しています。

もう一人、曽和義弌(そわ・ぎいち)という神道系の議員は、もっと直截に「断種」は「我が日本精神に反するものである」「我が日本の国は一元的の家族国家である、即ち遡ればすべて同一血統から出でている」「元が一つになっている、網の目のごときもの」の「一つに悪質があるからと云って、それを直ちに断種して顧みない」「かくのごとき考え方は、決してこれは日本主義ではないと考えるのであります」と反対しました。

こういう反対論が優生政策にブレーキをかけ、国民優生法を機能させなかった。国民優生法の「国民」の論理が「家」の論理の前で挫折したと言ってよい。ナチ(Nazi)はNationalsozialismus(国民社会主義)の略ですが、それは国民や民族のためにそれぞれの家系が絶えても構わないという論理であり、それが約36万件の不妊手術を可能にしました。村松久義の言う「家族制度の国」、曽和義弌の言う「家族国家」は、それとは正反対のものです。日本の優生政策は、前近代的なこの家族国家というイデオロギーが失効して初めて、本格化するのです。

次に、優生保護法の成立過程について述べます。

優生保護法は、まず社会党所属の加藤シヅエ、福田昌子、太田典礼が、1947年12月1日、その第一案を衆議院に提出します。満足に審議されませんでしたが、この社会党案がすでに第三章で「強制断種」と題してその合法化を主張していました。加藤シヅエさんは、日本でリプロダクティヴ・ヘルス/ライツ(性と生殖をめぐる健康と権利)の最初の一歩を築いた人で、その功績は今でも高く評価されるべきだと思います。しかし、彼女がその制定に関わった優生保護法は、リプロダクティヴ・ライツをすべての人に認めるものではなく、認めないばかりか、強制不妊手術という形でその権利を「優生上の見地から」「不良」とされた人びとから暴力的に奪うものだった。そのことは否定できません。

翌年の1948年6月12日に今度は参議院で、当時の民主党に所属していた谷口弥三郎他4名の議員が優生保護法の第2案を提出します。参議院の厚生委員会で審議の末、同年6月22日に全会一致で可決。翌23日に参議院の本会議でやはり全会一致で可決。その翌日、審議の場所は衆議院に移って、加藤シヅエ、福田昌子、太田典礼他、計6名の議員が参議院で可決されたのと同じ法案を提出します。そして、衆議院でも同年6月28日、誰も反対することなく、全会一致で可決されました。

優生保護法が成立するのは、1947年12月から翌48年6月にかけてですが、その時期は、社会党、(当時の)民主党、それから国民協同党の連立政権で、優生保護法はこの連立政権の産物でした。

繰り返しますが、優生保護法は、日本でリプロダクティヴ・ライツの基礎を築いていく上で重要な意味をもつ法律でした。しかし、それはその名のとおり、優生政策のための法律でもあり、産む、産まない、子どもを持つ、持たないをその人自身が決めるリプロダクティヴ・ライツが、長らく強制的な優生政策と表裏一体でしか認められなかった点に日本の特徴があります。

旧優生保護法の問題については、旧社会党にも少なからぬ責任があります。しかし、私は強制不妊手術の被害者に対する補償のために20年以上、私なりに活動してきましたが、その間、ずっとこの問題を気にかけ、継続的に力を尽くしてくれた国会議員の一人は、社民党の福島みずほさんです。それ以外の多くの国会議員は、何もしなかったか、最近になって、関心と理解を示すようになっただけです。福島さんは、自分の政党の過去に対して、自分で責任をとろうとしてきた。そういう政治家は、特に今の日本では稀だと思います。

優生保護法の目的の一つは、その第1条に記されていたとおり、「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止する」ことでした。そして、その第4条は、いくつかの「遺伝性」とされた疾患や障害をもつ人に対して、医師が「公益上必要であると認めるとき」は、医師がその人に対する不妊手術(優生手術)の実施の適否に関する審査を、都道府県の優生保護審査会に申請しなければならない、と定めました。また第12条は、「遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱にかかっている者」についても、医師は保護者の同意を得て、同様の審査を申請することができる、と定めていました。

1953年に厚生省が各都道府県知事宛に発衛した「優生保護法の施行について」は、第4条と第12条にもとづく「審査を要件とする優生手術は、本人の意見に反してもこれを行うことができるものであること。(中略)この場合に許される強制の方法は、手術に当って必要な最小限度のものでなければならないので、有形力の行使はつつしまなければならないが、それぞれの具体的な場合に応じては、真にやむを得ない限度において身体の拘束、麻酔薬施用又は欺罔等の手段を用いることも許されると解しても差し支えないこと」と定めていました。ただし、このような指示を厚生省は、当時の法務府にも照会の上で、すでに1949年から各方面に出していました。国会で制定された優生保護法そのものには、このような文言はありません。行政府によるその独自の解釈であり、ゆえに行政府に大きな責任があると思います。

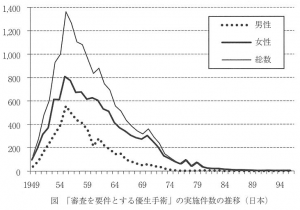

第4条と第12条にもとづく不妊手術は「審査を要件とする優生手術」と総称されましたが、その実施件数の推移は、上のグラフのとおりです。最も多く実施されたのは1955年で1,362件です。そして、1949年から優生保護法が母体保護法に変わる1996年までに、合計で約16,000件実施されました。ナチの断種法にもとづく不妊手術の約36万件に比べれば少ないですが、本人の同意の必要なく、場合によっては強制的に実施されたという点では基本的に違いはありません。

この約16,000件の審査を要件とする優生手術の内訳を見ますと、その約9割は第4条にもとづくもの、すなわち「遺伝性」とされた疾患や障害を理由としたものです。しかし、その「遺伝(性)」の概念は、きわめて粗雑で怪しいものだということは、強調しておかねばなりません。

また、審査を要件とした約16,000件の優生手術、「身体の拘束」「麻酔薬施用」又は「欺罔」等の「強制の方法」を用いることも許されるとされた不妊手術は、男女別に見ると、男性が約5,000件なのに対して、女性が約11,000件。女性が男性の2倍以上なのです。

ナチ時代の強制不妊手術件数は約36万ですが、その男女の割合は1934年から1937年(の上半期のみ)までの公式統計を見る限り、ほぼ同じです。ナチの優生政策は、その点で男女平等でした。しかし、敗戦後の日本の優生政策はそうではない。

私が見たある都道府県の1967年の優生保護審査会の記録では、ある知的障害の女性に対して第4条にもとづいて優生手術(不妊手術)を実施するその理由として「男に騙されて妊娠し(中略)人工妊娠中絶をうけたという」と書かれてありました。騙した男が悪いはずなのに、その男性ではなく、女性のほうが手術の対象にされた。女性がなぜ男性の2倍なのかの理由の一端をここに見ることができると思います。加えて、ここには、遺伝については何も書かれていません。第4条は、「遺伝性」とされた疾患や障害を対象としたものであったにもかかわらず、です。

このようにして優生保護法の下で実施されてきた強制的な不妊手術については、その補償がやっと緒(しょ)についたばかりです。被害の認定を申請しても却下されたり、そもそも申請にまで至れなかったりするため、一時金を受けとれない被害者も少なくないし、国賠訴訟では請求却下が続いています。しかし、不十分、不完全であっても、補償が始まったことは、私は大事な一歩だと思っています。

優生政策の何が問題なのか。

旧優生保護法の問題点の一つが、優生学的理由にもとづく不妊手術の強制であったことは明らかです。しかし、では、強制でなく、個人の自己決定にもとづいていれば、何も問題はないのかということについては、一言、述べておきたいと思います。

「3.」の「優生学とは何か」で述べたとおり、優生学の歴史を学ぶ上で重要なことの1つは、19世紀の終わりから21世紀の今の私たちにまで続いている連続性をきちんと見据えるということです。今日の新型出生前診断(NIPT)は、それへと誘導されることはあっても、かつての不妊手術のように強制されることはないでしょう。そういう意味で、昔と今は違う。しかし、思い出してほしいのですが、A・プレッツは1895年の著書で、人間の淘汰を出生前に完了することを目指していた。今日のNIPTも、その目標を達成するための有力な手段となりえます。19世紀末の優生学者たちの夢は、より多くの人びとが自己決定によってこれらの技術を利用することによっても、実現されうる、ということは、自覚されるべきだと思います。

私からの話は、ひとまず以上とさせていただきます。

◆私から、れいわ新選組の皆さんへの質問

- 2005年制定の「障害者自立支援法」の完全撤廃に向けて、他政党とどのような関係を築いていかれますか?

- 旧優生保護法下での強制不妊手術については、20年の除斥期間が大きな壁となって、国家賠償請求が棄却されています。そのことについて国会で何かをなさるお考えはありますか?

- スペインの国会(下院)では、本年(2020年)2月、反緊縮を掲げるポデモスと社会労働党が与党として提出した安楽死法案が承認されました。同じく反緊縮を掲げる、れいわの皆さんやその支持者の方々は、ポデモスのこの安楽死法案について、どうお考えですか?

外国のことではありますが、私自身はこの法案については批判的です。アカデミー外国語映画賞等を受賞した『海を飛ぶ夢』(2004年)など、スペインでは積極的安楽死の合法化を求める動きが特に左翼の陣営で見られ、その帰結の一つが上の法案だと思います。この法案に反対したのは、ともにカトリックの信仰を強く背景にもつ国民党右派、極右とされるVOXです。そういうスペイン国内の政治情勢をふまえて、この法案は理解されるべきですが、しかし、私はその他の点でポデモスや社会労働党の考えに賛成で、逆に国民党右派やVOXの考えは受け入れられないとしても、この安楽死法案についてはポデモスや社会労働党を批判すべきだと思っています。

この法案に賛成したポデモス所属の議員の一人に、P・エチェニーケ(Pablo Echenique Robba, 1978- )がいます。彼はアルゼンチンの生まれですが、幼い頃に脊髄性筋萎縮症を発症し、よりよい医療、福祉、教育を求めて13歳のときに家族とスペインに移住しました。イギリスでも、社会学者で障害当事者のT・シェイクスピア(Tom Shakespeare, 1966- )が積極的安楽死の合法化に賛成している。

しかし、障害当事者が賛成しているからといって、積極的安楽死の合法化がそのまま正当化されるわけではない。スペインは、障害者権利条約を2007年に批准しており(日本の批准は2014年)、この条約の遵守状況について各国に意見する国連の障害者権利委員会は、昨年(2019)5月、スペイン政府に対して「障害を理由とした安楽死の法制化は、これを廃すること」と勧告している(9) 。

エチェニーケやシェイクスピアの主張は、自分たちが今そうであるような「障害」と、治療手段がなく、本人の意志にもとづいて積極的に死に至らしめることがあってもよい「終末期」とは違う、というものです。だから、特にエチェニーケの場合は、自分が賛成する安楽死法案は、障害者権利委員会の勧告と矛盾しない、ということなんでしょう。

しかし、エチェニーケやシェイクスピアには、冒頭で紹介したナチの『私は訴える』について考えを表明してもらった上で、それでも積極的安楽死の法制化は正しいと言えるのかどうか、説明してもらいたい。この映画のことを知らないで、エチェニーケやシェイクスピアが積極的安楽死の合法化に賛成しているだとしたら、もっと勉強しろ、と言いたい。

それはそれとして、れいわの方々、その支持者の方々は、スペインのこの安楽死法案についてどうお考えなのでしょうか?

以 上

(1)Karl Ludwig Rost, Sterilisation und Euthanasie im Film des “Dritten Reiches”. Matthiesen Verlag, 1987. S.270-1.

(2)Francis Galton, Inquiries into Human Faculty. London, 1883. p.25

(3)Alfred Ploetz, Die Tüchtigkeit unserer Rasse und der Schutz der Schawachen. Berlin, 1895. S.231

(4) A. Ploetz, “Rassenhygiene und Krieg” in: Archiv für Rassen- und Gesellschaftsbiologie. Bd.29(1935):363-366

(5)Charles B. Davenport, Hereditary in Relation to Eugenics. New York, 1911. p.222

(6)ベンノ・ミュラー=ヒル(南光進一郎監訳)『ホロコーストの科学』(岩波書店,1993年)18-9頁。

(7)Fritz Lenz, Menschliche Auslese und Rassenhygiene (Eugenik). 4.Aufl. München, 1932. S.306-7

(8)Emil Kraepelin, “Psychiatrische Randbemerkungen zur Zeitgeschichte” in: Süddeutsche Monats- hefte. 16 (1919)-9: 171-183

(9)Committee on the Rights of Persons with Disabilities, “Concluding observations on the combined second and third periodic reports of Spain (13 May 2019)” in: http://docstore.ohchr.org/SelfServices/ FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhslxq2MulDp%2fqMKQ6SGOn0%2fM2iqPHauvLINGLuCsnFfZ4vRELH5%2fNh4FYriSa2QosgVLtPe7xxuafZSKDf63JRE4qOZsttCjcy7vU3%2bj%2fDsuv